法院文物会说话 │ 一份73年前的离婚判决书 发布时间:2024-01-09 11:00:07

【编者按】

每一件文物都记录着一段历史。在新中国法治建设历程中,人民法院肩负着惩治犯罪、化解矛盾、维护社会公平正义的神圣职责,而我们陆续向大家介绍的这些法院文物,正是各个历史时期的见证者,让我们跟随它的主人,开启那段尘封的历史,一同走进激情燃烧的岁月。

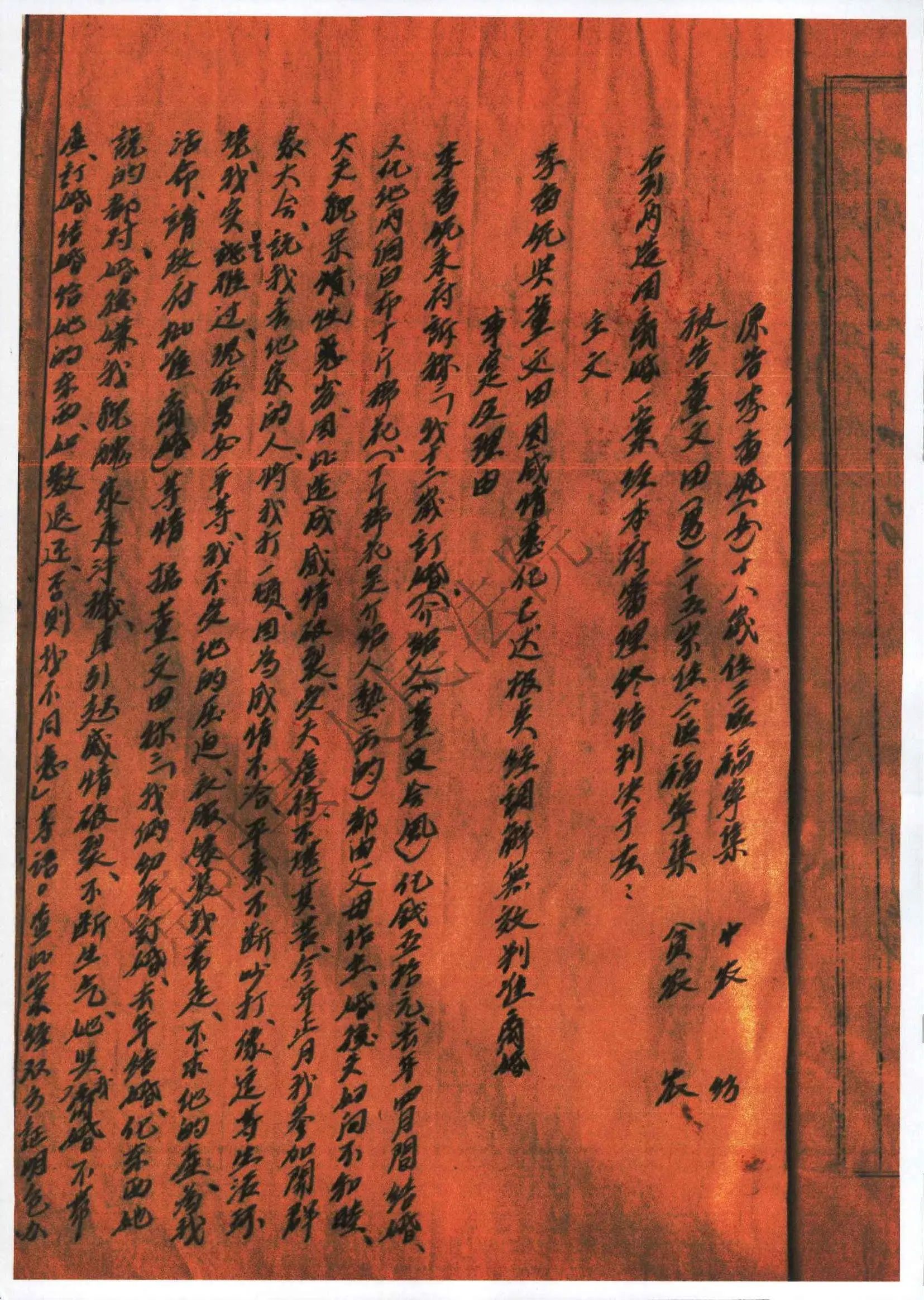

本期展示的法院文物,是一份1950年作出的离婚判决书。尽管是手书墨写,历经了73年的岁月沧桑,但如今看来,仍然字迹清晰,内容完整。

从这份离婚判决书里,我们能了解到刚刚建立的人民政权,如何打破父母包办、买卖婚姻等封建陋习,维护男女平等,保障女性合法权益。

让我们从这份判决书入手,选取几个重点信息,走进那个时代,了解那个时代......

女方为什么要离婚?

从判决书上可以看到,这位名叫李香妮的女孩,提出离婚的时候只有18岁,她陈述了自己12岁经媒人介绍订婚,17岁结婚,以及男方为此支付的财物:五十元钱,两个白布(原文如此),十斤棉花。提出的离婚理由是:订婚结婚均是父母做主,婚后不和睦,而其丈夫“貌呆性劣”,时常虐待她。这里李香妮还举了一个例子,说一次她去参加群众大会,回来后被丈夫一家认为是丢了人,还被丈夫打了一顿。李香妮最后说到:现在男女平等,我不受他的压迫......不求他的产(财产),为我活命,请政府批准离婚。

男方如何答辩?

名叫董文田的男方是这样答辩的:我俩幼年订婚,去年结婚......婚后嫌我貌丑,引起感情破裂不断生气,她与我离婚不带产(财产)......否则不同意离婚。

如何判决?

判决书最后认定:“双方包办买卖(婚姻),父母做主,夫妇感情破裂已毫无异疑,经区县屡次调解均无效,实难恢复其夫妇和好,女方为跳出压迫,甘愿不带产(财产)离婚。”在这里,判决还对男方进行了批判:“男方不叫其妻参加群众大会,竟胆敢侵犯人权”,带有鲜明的时代特色。最后,判决“依据男女平等,婚姻自主的原则,依法判处离异,衣服嫁妆归女方所有”。

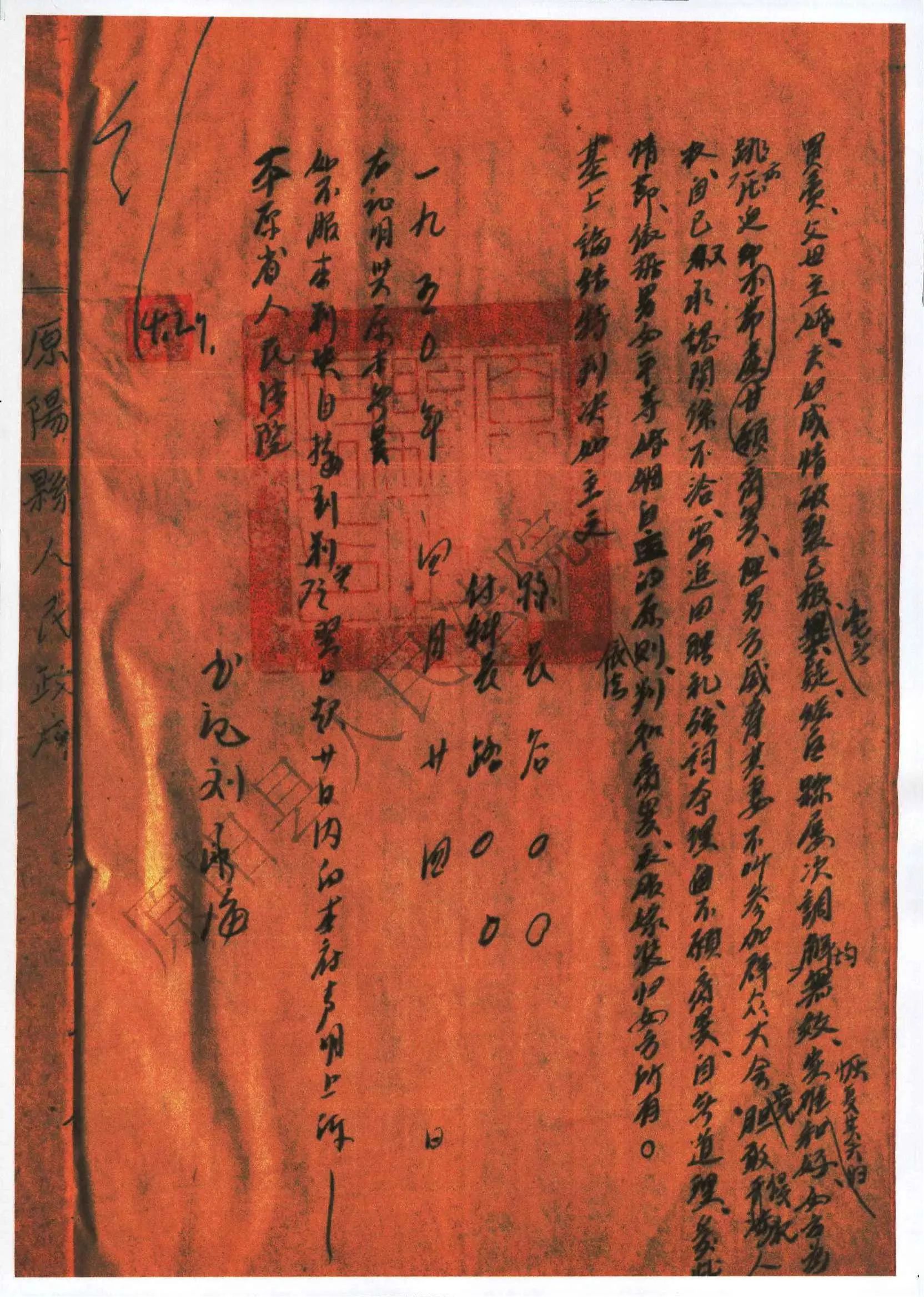

为什么作出判决的是县人民政府?

判决书在审判组织里是这样表述的:县长:谷OO(原文如此),副科长:路OO。落款时间是1950年4月24日。印章是:原阳县政府。这里就涉及到一个问题:为什么作出判决的不是人民法院而是县政府?

通过查询资料可以还原当时的历史事实,建国初期,根据《中国人民政治协商会议共同纲领》和《中央人民政府组织法》的相关规定,在省、市、县不专设司法行政机关,而只设人民法院、人民检察署和公安机关,并在地区设省人民法院分院,基本上实行了三级两审终审制。这个改革过程前后经历了5年,至1953年底,各级人民法院、地方人民检察署、公安机关、司法部门的组建任务才算完成。因此,在尚未设立人民法院的一些地区,审判任务是由县政府中的“司法科”承担。

判决书最后提到:如不服本判决,自接到本判决之翌日起20日内向本府声明上诉——平原省人民法院。也正是当时三级两审制度的佐证。

这份离婚判决书有什么历史和现实意义?

我们党在数十年的革命斗争和土地改革中,非常重视打破旧有的封建婚姻制度,建立新的符合我国国情的婚姻制度。1950年5月1日,建国以来颁布的第一部法律《中华人民共和国婚姻法》开始实施,里面体现出来的男女平等、婚姻自由等原则,一直到现在的《婚姻法》仍在适用。我们这次展示的这份离婚判决书,恰好在第一部《婚姻法》颁布实施6天前,但它依据的审判原则,已经和将要实施的《婚姻法》相关规定高度契合,因此,从某种意义上说,这份判决书不仅解决的是一件普通的离婚纠纷,更表达了新生人民政权坚决打破旧有封建婚姻制度的决心。

73年后的我们,怀着崇敬的心情再次翻阅这些珍贵文献,从中读到的,不仅有那时候人们的喜怒哀乐、矛盾纷争,更有审判战线前辈们胸怀正义、定分止争、服务人民的高尚精神,而这些,也正是我们需要继承和发扬的。

责任编辑:机关党委 |